著者: エイム研究所 矢野 弘

改善というものは不思議なもので、初めは現状を見て感じた事「こう変えたい」と思い、いつのまにか無形の「思い」から有形の「見える形」に変わって実現しているのである。しかし、全ての無形の思いが最後の見える状態までいくわけではない。

人によって思ったことがどんどん実現していく人もいれば、思うだけで、いっこうに結果がでてない人もいる。途中で諦めているように見える人もいる。口では良いアイデアがでているのに一向に行動に移さない人もいる。ではなぜこのように差がでてくるのか。

改善の成果が出て、効果がでるまでの過程は

①思う

↓

②現場に行く

↓

③アイデアを声とジェスチャーで表現する

↓

④ゴッコでやってみる(有るつもり、成ったつもり)

↓

⑤文章にしてみる(箇条書きする)

↓

⑥マンガにする

↓

⑦図面にする

↓

⑧形にする

↓

⑨使ってみる

↓

⑩効果の出る姿に変える

↓

⑪最初の「思った通りになったか」評価する

このように段階をふんで実現していくのであるが、各ステップでの自分の能力でできないところがでてくると、そこでストップする。リレーのように各ステップをいろいろな人に行ってもらう方法もあるが、組織的な方法では各ステップでの待ち時間や意思伝達の苦労が大変で、結果がでるまでのリードタイムが長くなる。特に④の「ゴッコ」を飛ばすと協力者は現れにくい。

そのうち、各担当の仕事の優先順序が変わり、いつのまにか忘れ去られることも多い。伝達ゲームのように最後は全く違ったものになることもある。

仕事を分担する大企業でよくある例では

①思う -(改善依頼した製造課長)

②現場に行く-(生産技術の課長が呼ばれる)

③アイデアを声とジェスチャーで表現する-(現場の職長)

④ゴッコでやってみる-だれもやらない

⑤文章にする -(製造が依頼文書を発行)

⑥マンガにする-(生産技術のリーダー)

⑦図面にする -(生産技術の担当:現場の職長のアイデアでなく自己主張の図)

⑧形にする -(工作部門に依頼)

⑨使ってみる -(いきなり作業者に使ってもらう。状況が変化して要らなくなる)

⑩効果の出る姿に変える-(せっかく作ったので仕方なく使う)

⑪思った通りになったか評価-(それぞれの思いがあり評価できず)

このように、お金と手間を使って作っただけで終わり、ただ単に「言われた通りにやったからね」で事を済ませてしまうようではいけない。一つの改善に多くの人が関わると必ずと言っていいほど成果が出るまでは遠のくし、あまり長いと状況が変化して不要になる場合もある。

成果が出なければ効果も出ないし、お金と手間を使った分、効果としてはマイナスである。しかし、やらないほうがましといってはいけない。人間は反省が大事であり、このような不甲斐ない体験をしてこそ、人に頼らずなんとか自分一人でできないか、または、一人で出来る事は何かを意識するようになるのである。

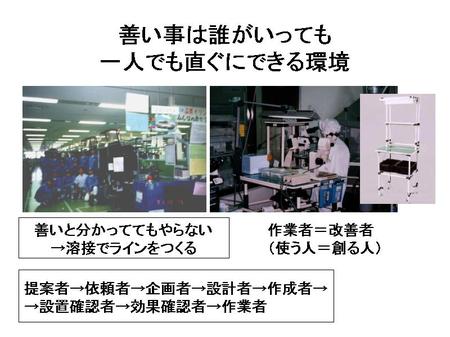

①~⑩まで最初に現場にいた自分が思った後、最後まで一人でできるようになれば本人もであるが、企業文化としてはすばらしいものとなる。以下に私の体験した当時は良かったが今となってはダメな事例と、現在の一人で最後まで行える事例を写真で表現します。この写真を見て感じて下さい。